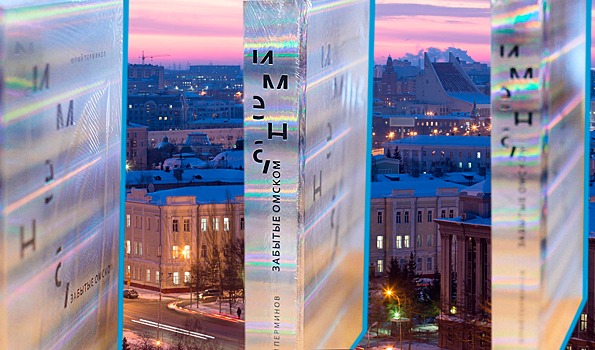

Большинству героев этих историй не посвящали монографии и уроки литературы. Многие известны только специалистам и узкому кругу читателей. Совершить открытия разного масштаба призвана книга "Имена, забытые Омском" Юрия Перминова. Сборник литературно-исторических очерков охватывает жизнь и творчество литераторов конца первой четверти XIX века — первой половины XX века. 35 глав, 36 героев. По содержанию вы, вероятно, не всегда поймёте, о ком пойдёт речь: вместо фамилий — заголовки, как если бы это была статья в СМИ, привлекающая внимание необычной подачей или аспектом. Как рассказывал "Омск Здесь", в свет вышел первый том издания тиражом 2,5 тысячи экземпляров, которые вскоре должны появиться в продаже. Сегодня его презентовали широкой публике в стенах омской Пушкинки. Пока автор книги Юрий Перминов заканчивает том второй, планируемый к изданию в этом году, мы подробнее поговорили с ним о том, как зарождалась идея, отыскивались и собирались факты, что неожиданного открылось и почему одним случайным и неслучайным персонам литературной реальности Омска нашлось место в книге, а другим — нет. Делимся его мыслями от первого лица. "Изначально речи о книге не было" Жизнь как звенья одной цепи. Тронешь одно — другое отзывается. Бывает, когда изучаешь биографию писателя, натыкаешься на любопытные пересечения, поскольку он ведь не в замкнутом пространстве жил. И ты идёшь по этому следу и находишь. Я работал как редактор над антологией " Поэзия Белой столицы ", позднее — как автор и редактор-составитель над томом "Литература: memoria — XVIII-XXI вв.", который вышел в серии "Три века омской культуры", издаваемой фондом "Духовное наследие". Тогда была немного другая задача — представить имена, более или менее известные городу. Подспудно складывал в "отдельную папочку" имена, когда обнаруживал, что их судьбы связаны с Омском. Первый, кто меня заинтересовал в этом списке, — Николай Дубов (писатель, лауреат Государственной премии СССР, родился и до 12 лет жил в Омске, пока семья не переехала на Украину, — прим. ред.). Он будет, по сути, завершать второй том. И хорошо, что с него когда-то начал: большая часть его жизни прошла в Киеве, и если ещё лет 8-9 назад у меня была возможность связаться с людьми, которые имели доступ к местным архивам, то сейчас это невозможно. А первый том начинается с беллетриста и поэта Николая Коншина, который в Омске пробыл совсем немного, но был последним, кто общался с Пушкиным перед дуэлью, разумеется, помимо тех, кто там присутствовал. Когда я писал эти очерки, то не помышлял конкретно о книге, думал, пройдут годы и какой-нибудь наследник обнаружит архивы, найдёт возможность их издать, возможно, допишет главу об авторе. Но произошёл счастливый случай: возвращались в одном самолёте из Тобольска со Святославом Капустиным (предприниматель, меценат, — прим. ред.) , разговорились. Его заинтересовало то, над чем я работаю. Не стал рассказывать о своём главном предназначении — о поэзии, поделился историей о забытых писателях. И он говорит: "А давайте издадим". Кто же будет отказываться? "Мы не знали" Работа велась не только в Омске дома за компьютером, не только в фондах Исторического архива, Краеведческого и Литературного музеев, Российской Государственной библиотеки, Российского государственного архива литературы и искусства, во многих региональных архивах. И такое впечатление, что когда над чем-то работаешь, тебе обязательно кто-то незримо помогает, какое-то наитие появляется. Когда я занимался биографией Петра Гинцеля (писателя из семьи политкаторжанина, некогда заведующего первым музеем в Таре, одного из инициаторов создания единой сибирской литературной организации, — прим. ред.) , ключевые сведения о его судьбе обнаружились в Кемерове, где жили его дальние родственники. Так в моём распоряжении оказались документы о совершено забытом писателе. За исключением 7-10 имён, вошедших в первый том, у большинства героев этой литературной истории открылись неожиданные для меня факты биографии и творчества. Допустим, Александр Оленич-Гнененко начинал ярко как поэт-конструктивист, а в итоге мы его знаем как писателя для детей, автора первого в советское время перевода "Алисы в Стране чудес" и, пожалуй, самых знаменитых новогодних строчек — "Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты". Все пишут про дом Антона Сорокина (писателя, любившего эпатировать публику , жившего на Лермонтова, 28а, — прим. ред.) , который до и после Колчака был своего рода литературным салоном. Но мы ранее не знали и узнаем из этой книги, что был ещё один такой дом — на окраине Омска, где жил Иван Малютин, который занимался переплётом книг, и куда захаживал в том числе и Антон Сорокин. Или интересный момент про Эразма Стогова, который впоследствии получил высокий жандармский чин. В Омске он недолго пробыл, следуя к месту службы в Охотский порт, но сохранил воспоминания о пребывании здесь. Как его удивило, что на окнах дочерей управлявшего местным корпусом Карла Клодта фон Юргенсбурга, стоят железные решётки. Как ему, молодому, горячему офицеру, пришлось ночью бежать под пулями, пускать которые часовой имел право. И как он получил письмо, спешно выезжая из Омска, сообщающее о том, что кто-то пробрался в комнату, где он немногим ранее спал, и истыкал тюфяк и сделанную им куклу ножами. А между тем кто такой Эразм Стогов? Это дед поэтессы Анны Ахматовой. Русская литература могла лишиться этого замечательного имени. Так что Омск должен бы отмечать день рождения Анны Андреевны с особым вниманием. "Честно говоря, я сомневался" Подготовка тома началась года полтора назад. Коллектив наш издательский уже спаянный. Иван Лукьянов — замечательный художник-макетчик из столицы (мы не очень любим слово "дизайнер" употреблять). Анастасия Порошина, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель Челябинского государственного института культуры, с которой мы уже 15 лет сотрудничаем, выступила редактором. Москва — Челябинск — Омск. Современные коммуникационные технологии позволяют не лоб в лоб склоняясь обсуждать, а создавать проекты через расстояния, тем более что с полуслова друг друга понимаем. И первый том вышел. Можно сказать, что половина книги, хотя издание самостоятельное. Когда я вынул его из бумаги — как в зеркало можно смотреться. Вечером свет выключил — он светится. Честно говоря, я сомневался в обложке, и когда держал сигнальный экземпляр, и когда 3D-макет смотрел. Мне виделось, что там нечто омское должно присутствовать, чтобы обложка сама за себя говорила, что это про Омск. Но художник пошёл иным путём. Как он пояснял, переливы — это метафизическая река времени, и буквы на ней как бы подтёрты. Иногда его фантазии вызывают и недоумение, и с ним можно до инфаркта спорить (хотя я вмешиваюсь в замысел художника только в исключительных случаях). Мы уже 15 лет вместе работаем, и его уже знают по проектам фонда "Возрождение Тобольска", по связанным с Омском проектам, тем не менее он человек столичный, московский. Но нельзя отнять, что исключительно творческий, не принимающий клишированных решений. Я уже и сам склоняюсь, что время подтвердит и развеет мои и другие сомнения, что это правильное решение. Как показывает опыт, здоровая порция тщеславия должна быть в каждом творческом человеке. Она не должна перехлёстывать через край, а просто подталкивать, чтобы человек стремился к большему, к совершенству. "Чьё-то конкретное знание не делает имя известным всему Омску" Когда мы дарили том учреждениям культуры, учреждениям образования, директор Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман, высоко оценив работу, по-доброму попенял, что не ко всем именам применим эпитет "забытый", что в музее так или иначе рассказывают о тех, о ком идёт речь в издании. На что я могу сказать, что литературный музей, к сожалению, ещё не весь Омск. Для филологов, литературоведов некоторые имена, может быть, и не забытые. Но взять, к примеру, Александра Новосёлова. Он известен в научных кругах, но больше в исторических, поскольку во времена Белого Омска был видной фигурой. В начале 1990-х годов омское книжное издательство собиралось издать его произведения (повесть "Беловодье" в своё время публиковал сам Максим Горький, — прим. ред.) , но оно приказало долго жить. Если писатель не был издан в своём городе, мне кажется, это достаточный критерий, чтобы внести его в список "вычеркнутых" из общественной памяти. Некоторые забылись, потому что не пережили 1930-е. Среди писателей, чьи даты рождения ближе к концу XIX века, может, одного-двух можно отыскать, кто в какой-либо тюрьме не посидел. Понятно, почему они оказались забыты и не переиздавались. У нас так получилось, что всё, как правило, крутится вокруг нескольких персон: Мартынов, Достоевский, Сорокин, Белозёров, Кутилов, Драверт. На самом деле таких имён, только по моим подсчётам, около 70. Но я тут не один такой. Виктор Вайнерман, Ирина Девятьярова (хранитель фонда русской живописи музея им. М. А. Врубеля, — прим. ред.) "вернули Омску" писателей Николая Феоктистова, Георгия Маслова. Естественно, эти имена я исключил из книги. А Сакена Сейфуллина (основоположника современной казахской литературы, — прим. ред.) включил, несмотря на то, что у нас есть улица, которая названа его именем. Потому что я считаю, что он Омском забыт. "Забытый" — это не лукавство" Это своего рода некий вызов, в хорошем смысле некая провокация. На вопрос о том, в какое время жил Пушкин, правильно ответили 45 % участников опроса. А остальные, что думают, что он писал оды Екатерине II? Всё идёт к тому, что о писателях, родившихся в глубинке, хранят память на их малой родине, библиотеки называют их именем, и это правильно. А поэт-прозаик, который живёт в таком большом городе, как Омск, в некотором смысле обречён на безвестность. Это не связано с уровнем таланта, просто так складывается: поэт ушёл из жизни — книги не переиздают. Не переиздавали бы и Кутилова , если бы у него не было, так скажем, интересной биографии. Лет 10 назад мне подарили первые 10 томов библиотеки томской классики. Сейчас уже 19 томов издали. В них произведения, исследовательские работы о жизни и творчестве писателей — там вернули имена. Мало написать развёрнутую биографию, литературно-исторический очерк. Когда книги того или иного автора вернутся в город, с которым он был связан, тогда мы сможем говорить, что их литературное наследие не забыто нами. И возвращать мы должны не только писателей. Сейчас я понимаю, что это мой выбор, потому что даже тот круг имён, который выявлен, невозможно уместить в два тома, и кто-то не войдёт в эту историю. Поэтому в послесловии я, конечно, упомяну все имена с надеждой, что появится ещё какой-то заинтересованный исследователь. Я не претендую на глобальные открытия, впереди много простора для работы потомков, которые придут, для толкования творчества и личностей писателей, которых не вспоминают даже по юбилеям. Поэт для города и город для поэта У нас в Омске живут и современные поэты. Не берусь оценивать их творчество, но в поведении некоторых будто сквозит такая установка, раз они творят свои "бессмертные" произведения, уже только поэтому им город что-то должен. Прежде всего ты сам должен что-то для города сделать. Мне первую такую большую возможность предоставил фонд "Духовное наследие", когда я написал книги по истории Воскресенского и Ильинского соборов. Я родился в Омске, всю жизнь прожил здесь, не считая отлучки на время армии. Мне город дорог. Не понимаю тех людей, которые встанут у лужи и начинают вещать в эфир, как всё плохо. Я свой город полюбил. Его авиагородок, двухэтажный барак, печки в квартирах, погреба, огородики. По любым временам картина не очень приглядная. Но мне здесь всё по душе. Я полюбил всем сердцем тот Омск, и мне его очень не хватает. Я хочу работать для Омска сегодняшнего: даже в моменты усталости, подавленности или плохого самочувствия. Это — смысл. Он нужен человеку, чтобы плыть по реке времени — не просто по течению, а по своему собственному маршруту. "Омск Здесь" любит книги. О том, что стоит почитать, делимся в проектах " Влюблённые в книги ", " Читай здесь ", " Встречи с автором " и " Встречи с читателем ". Как выглядело бы продолжение культовых романов прошлого и современности — фантазировали в компании нейросетей здесь и здесь . Что сами литераторы думают об "искусственном вторжении", пытались понять на форсайт-сессии . Фото: Илья Петров